60年代、粗曠主義、現代建築、高而潘

聽到這幾個關鍵字,你是立刻浮現清晰的畫面,還是感到有些許陌生呢?

高而潘建築師,是臺灣在二戰後所培養出的第一代建築師。

透過高而潘先生的作品,我們可以微觀他在時代洪流中的前瞻設計思潮,更可窺見台灣現代建築發展史的軌跡。

1950至1970年戰後,是臺灣自政治、經濟乃至社會發展有著大幅度轉變的關鍵年代,更是台灣現代建築發展進程中最特殊的一個階段。

高而潘建築師於60 年代的代表性作品中,其中一件便是位於萬華的「省立護專文教大樓」(現國立臺北護理健康大學),該建築充分展現了 RC 塑性特質的粗獷主義(Brutalism),建物立面的垂直遮陽設計及內部空間的通透而流暢,

蘊含著建築以人本為出發點、與環境協調共生的巧思,是1960年代初現代運動設計思潮下最具代表性的建築,更是台灣戰後邁入新時代里程的重要標誌。

ZHIAA於 2020 年便開始了修復文教大樓的工作,也逐漸開啟了進一步深入認識這棟建築的契機。

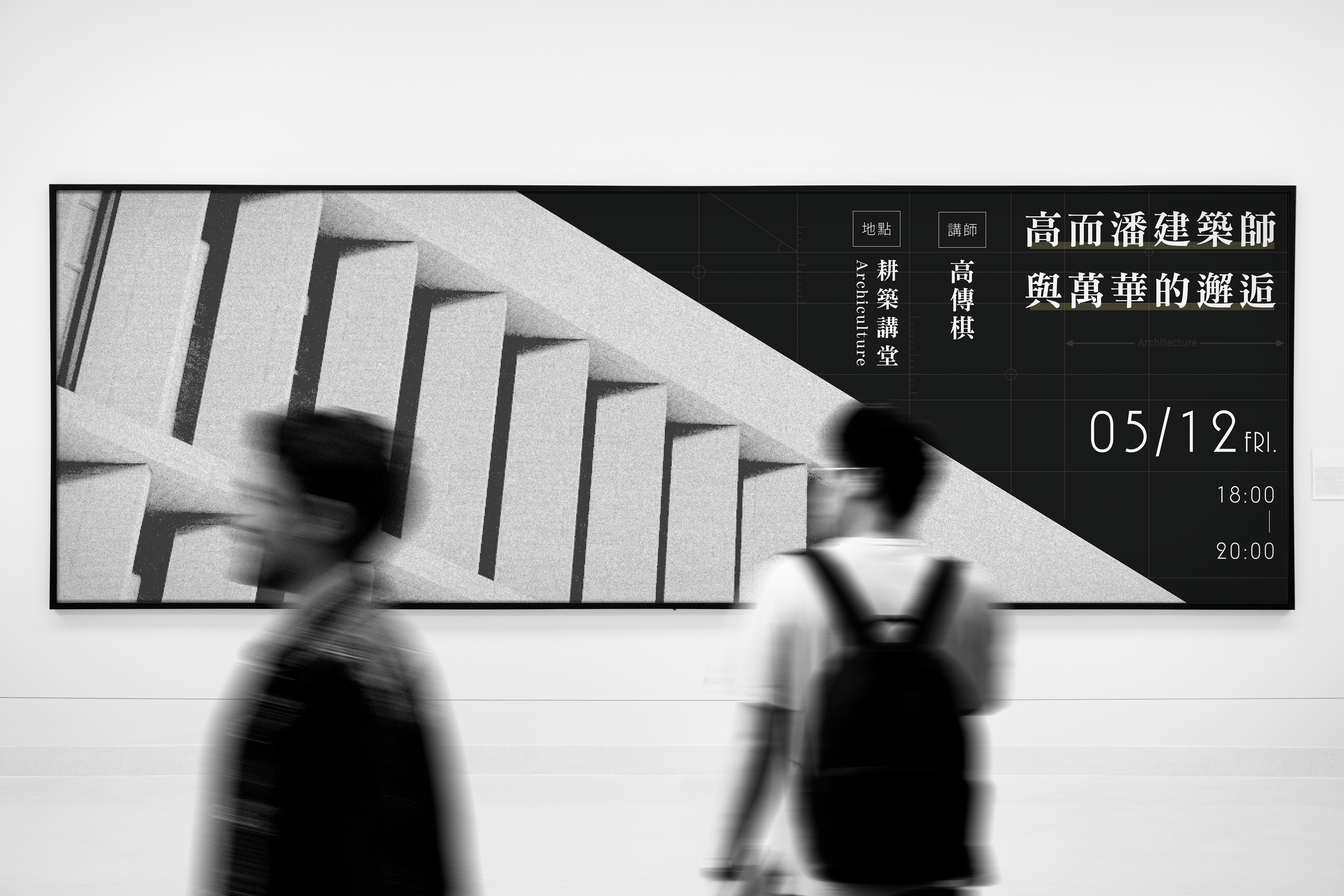

耕築講堂跟著萬華在地文史工作者—高傳棋老師,自高而潘建築師與萬華的邂逅出發,一窺台灣過去建築發展的脈絡,認識台灣今日建築樣貌的成形。

「高而潘建築師,他心中充滿著未來,他做事充滿著職人精神,他待人總是寬厚友好。」講師高傳棋老師,不乏與高而潘建築師面對面接觸的對談機會。老師笑笑地提到,高建築師總是樂於無私地分享,常常親手繪圖說明,「我畫得不太好,請留下住址,我再重新繪製一份寄給你。」,即便僅僅只是一次性的介紹說明,高而潘建築師仍是相當重視;受日本教育思維影響的高而潘,是這樣一位充滿職人精神且為人寬厚的建築師。不難自高而潘建築師的性格,看見他之所以為台灣建築界巨擘的原因。

「建築的設計思考要從社會脈動著手」是高而潘建築師的核心價值。

鮮少有人知道,萬華龍山寺的廁所,

亦是高而潘建築師為當代社會提供貼切合用的建築設計貢獻之一,30年前的建築領域鮮少有人正視公共廁所空間的衛生與設計,當年龍山寺的公廁不敷使用,開始衍生衛生及管理上的問題,高而潘建築師以地下室改建的設計作為解方,將現代化設備以不破壞建築的前提下融入古蹟,成功創造更加整潔衛生、舒適便利的如廁環境,臺灣公廁的形式開始有了變化。

高傳棋老師帶領我們自高而潘建築師的人生軌跡、再回望他的作品,ZHIAA清晰地看見了高而潘建築師對建築的思考、對人本以及社會的關懷。

期待ZHIAA作為空間/建築/都市設計專業者的角色,也能不斷在設計過程中思考並實踐建築設計之於社會的角色與意義。

2023.05.12/內江的人-講座

No responses yet